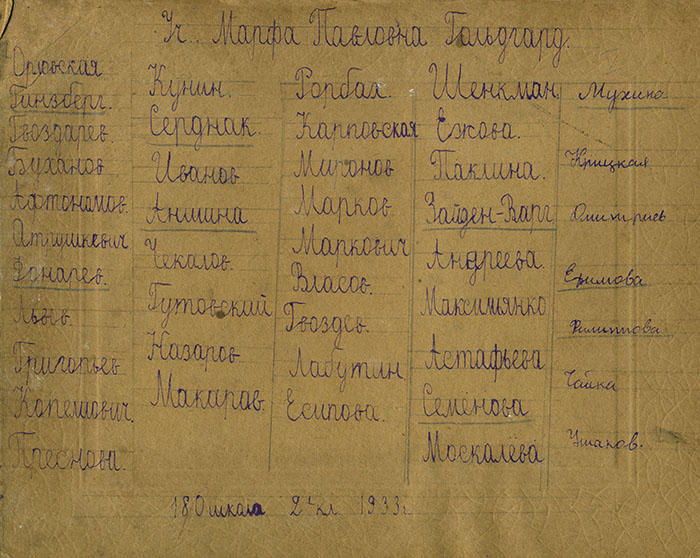

Жительница Ленинграда Розалия Серднак застала Великую Отечественную войну еще школьницей. В блокаду, во время которой она потеряла отца, девушка работала медсестрой в госпитале в школе на Каменноостровском проспекте. С конца 30-х годов Серднак вела дневник, в котором подробно описывала происходящее.

Увлечения и влюбленности, жизнь во время войны и смерть отца — «Бумага» публикует отрывки из дневника Розалии Серднак, расшифрованные проектом «Прожито», который оцифровывает рукописи и личные дневники.

1940 год: экзамены, любовь и конец детства

«Ребята нашего класса мне порядком надоели. Я не хочу их видеть, не хочу слышать, но с ужасом думаю: кончим школу, разойдемся и всё. Детство и отрочество кончатся. Почти невозможно себе представить, что не придется больше ходить в школу, к которой привыкли за девять лет. Но куда идти после школы? Трудно найти ответ на этот вопрос. Я часто задаю его себе и никогда не нахожу ответа. Пока я знаю только то, что если нет настоящих друзей, то нет и радостей в жизни».

4 ноября 1940 года

«Сдано предпоследнее испытание — физика. За нее получила „отлично“ <…> 7-го в 12 часов нам дадут отметки, а потом будет выпускной вечер [из 9-го класса]. До отъезда на дачу нужно сходить в ТЮЗ. Но с кем идти? Веру мне как-то не хочется звать: она ходит то к Нинке М., то ко мне. Я не люблю ее. Идти одной скучно и не интересно. Кого звать? На дачу не хочу ехать: мне кажется, что там будет ужасно скучно <…> Нет, довольно! Пора учить анатомию, а меланхолии можно предаваться после всех испытаний».

3 июня 1940 года

«Вчера целый день не находила себе места. Сегодня — то же самое. Меня Борис (один из школьных друзей Розалии — прим. «Бумаги») пригласил к себе на рожденье 5-го. До этого он долго спрашивал, кого еще из девочек ему звать. Позвал Мухину и Джевалло, чтобы не было скучно. Вообще, было весело, но я скучала по обыкновению. Зачем я пошла к нему? Я же начала говорить, что не приду.

Борис мне непонятен. Да, я сейчас многого не понимаю. Этот вечер испортил мне настроение на несколько дней, а может и на месяц. Теперь я чувствую, что подружиться ни с кем не смогу. На сердце как будто большой тяжелый камень. Он давит на него с огромной силой. Хочется опять лечь и уснуть, но надо идти в школу. Лучше бы Борис не пришел на собрание. Еще вопрос: идти ли на вечер? И хочется, и не хочется. Для меня прийти на вечер, значит новую порцию тоски прилить в сердце. Но загадка останется загадкой. Как ее разгадать?»

7 июня 1940 года

«Я мечтала о многом. Были мечты маленькие, простые и, казалось, легко выполнимые. Бывали огромные мечты, которые почти невыполнимы. И ни те, ни другие не исполнились. Но, несмотря на это, мечты составляют для меня главную прелесть, сглаживающую все неприглядные стороны жизни в классе.

Борис давно не приходил, и я больше не хочу его видеть. Но загадка остается загадкой.

4-го был последний день в школе, последний раз я видела всех ребят. Мы расстались. Никто не прощался, не разговаривал. Сегодня вечер отдыха. Хочется сходить в школу, посмотреть, что там делается, но чувствую, что я буду там лишняя. Танцевать всё равно, наверное, не придется: со мной никто не хочет танцевать».

9 июня 1940 года

«Прихожу домой и вижу: Борис пришел. Я несказанно обрадовалась его приходу, но говорила с ним сухо. Скоро он ушел, обещав приехать к нам на дачу в гости. В то время, когда он был у меня, пришла Дмитриева, и Борис узнал, что мы с Виктором (один из друзей Розалии — прим. «Бумаги») едем на дачу вместе. Прощаясь, Борис крепко пожал мне руку. После его ухода у меня осталось удивительно хорошее настроение. Оно продержалось несколько дней и пропало».

16 июня 1940 года

«С 10-го Борис не приходил. Мне было скучно без него, а теперь привыкла. Хорошо бы повидать его перед отъездом, но если не придет, то сама к нему не пойду».

20 июня 1940 года

«Прошло еще только несколько дней как мы живем на даче, а кажется, будто это было всегда. Каждый вечер ходим с Виктором гулять почти до 12 часов ночи».

28 июня 1940 года

«Пошли гулять за железную дорогу. Я стала говорить про себя, что очень некрасивая и нехорошая, гораздо хуже Веры. Витя покраснел и ответил: „Ничего не хуже. Ты мне нравишься, а она нет. Ты хорошая девочка“. Я ему еще что-то говорила, но он ответил: „Ты гораздо лучше, друг ты мой“».

28 июля 1940 года

«Лето ушло в прошлое, но я его буду помнить всегда и всегда с благодарностью вспоминать о днях, проведенных с Витей на этой даче. Еще вчера, ругаясь с Витей, я хотела уехать в город, а сегодня… Но прошлого не воротишь… Я сегодня плачу.

Еще одно лето осталось провести мне школьницей, а потом… Как я хочу быть опять маленькой! Но не надо желать невозможного: прошедшая жизнь никогда не вернется. Детство, дорогое мое, ты скоро кончишься. Что же потом? Лучше бы ты никогда не кончалось».

28 августа 1940 года

«Произошло много неприятностей. Лето… о нем нечего жалеть. Лучше, если бы его совсем не было. Из-за него я во многом разочаровалась, многому перестала верить. Потеряна вера в людей, потеряно главное.

Теперь ко мне ходят многие ребята. Иногда по вечерам у меня собирается человек пять-шесть, как сегодня. Я смеюсь с ними, а на душе у меня пусто. Я разучилась искренне радоваться, смеяться ото всей души. Тяжело и хочется плакать.

Сейчас мне никто не нравится. От этого у меня упадочные настроения. Но позволить себе в кого-нибудь влюбиться нельзя — это принесет одни страдания».

18 октября 1940 года

«Настроение какое-то странное. Оно держится уже больше месяца. Я очень долго боролась с собой и, кажется, добилась того, что мне было нужно: осталась холодной ко всему на свете, возможно, навсегда».

13 декабря 1940 года

«Вот уже который месяц я хожу на драмкружок. На нем мне так весело, так хорошо. Часто я даже забываю обо всем на свете и занимаюсь только тем, что вижу на сцене. И вот теперь я начинаю подумывать всё чаще и чаще о том, что сердце охлаждать совсем не нужно. Этого нельзя делать, потому что тогда у меня не будет искренности и теплоты в игре на сцене.

Теперь я всё лучше и лучше вижу, что с сердцем сладить очень трудно: оно не хочет поддаваться велениям рассудка, а рвется на волю. Сейчас у меня такое состояние, что стоит лишь на мгновение ослабить то усилие, которым я себя связала, как я полюблю кого-то. Но этого нельзя допустить, как и застывания сердца. Всё одинаково трудно. Нужно держать себя в каком-то напряженном состояние.

Прямо удивительные вещи творятся со мной: мне то кажется, что всё кончено, и тогда место, где лежит сердце, становится пустым и холодным; а то вдруг точно озаряет какая-то мысль, идея, даже чувство, и тогда мне снова становится как-то особенно тепло и приятно. В такие минуты мне кажется, что сердце мое постепенно согревается, ему становится легче, и как будто вместо пустоты появляется что-то очень теплое и приятное».

23 декабря 1940 года

1941 год: начало войны, Гитлер и смерть отца

«Мама больна уже вторую неделю. Приходится вести все дела дома. Это совсем не так легко. С некоторых пор я чувствую себя стремительно повзрослевшей: могу заниматься, даже если не хочу этого делать, разучилась плакать, появилась уверенность и смелость. А случилось всё как-то незаметно. Кажется, что всё в порядке, а я чувствую странное неудовлетворение. Странно. Опять ничего не понимаю».

1 января 1941 года

«Хочется плакать. Но не могу понять, почему. Неужели из-за того, чего я добивалась так долго?! Странная вещь. Неужели мне придется, как Базарову, признать существование чувства? Кажется, да. Выходит, что когда нет чувства, не может быть и жизни, и игры. Приходится с этим согласиться».

23 февраля 1941 года

«В душе наступило странное спокойствие. Иногда кажется, что чувство вот-вот вырвется на свободу. Но я некоторым усилием снова сковываю его, и опять всё в порядке. Однако что бы я теперь ни думала, всё без всякого увлечения и почти без интереса <…> Жизни мне все-таки как-то мало и хочется чего-то нового, интересного, необычайного, такого, что снова заставило бы меня, сломя голову, броситься в жизнь и больше не выходить из нее».

20 апреля 1941 года

«Писать нечего. Борис будет работать всё лето. Между нами ничего нет и ничего не может быть».

21 июня 1941 года

«Объявлена война Германии».

22 июня 1941 года

«Всё кончено. Я уезжаю, не знаю куда. Из города эвакуируют ребят. Ужасно! Что будет с мамой? Но я не должна подавать вида, что мне очень тяжело. Я не должна плакать, а это очень трудно. Но ничего — и так много слез пролито за эту неделю с начала войны.

О, как я ненавижу Гитлера! Я готова перегрызть ему глотку, попадись он мне в руки. Недаром старые люди говорят, что Гитлер — это сам сатана.

Я не уверена, что мы все будем жить. Я так хочу жить! Если бы кто-нибудь знал. Как можно жить, как Гитлер, истребляя такое количество людей, какое истребил он? Я бы хотела, чтобы ему по ночам являлась целая рать теней убитых и замученных им людей. Я желаю ему всех мук, которые могут быть дадены человеку. А нашей армии желаю всего лучшего, что только может существовать: я желаю ей скорой победы и скорой смерти Гитлера».

28 июня 1941 года

«Я никуда не уезжала. Но здесь меня ждет нечто худшее: начался призыв в ремесленные училища, и меня уже тянут туда. Но я хочу учиться. С какой стати терять пять лет, когда можно за это время кончить десять классов и учиться на четвертом курсе института. Но неужели все-таки придется идти в ремесленное?! Тогда будет разбита вся жизнь».

24 июля 1941 года

«Я не пошла в ремесленное, но несчастья падают на нас. Может быть, придется эвакуироваться из Ленинграда. Но я так не хочу покидать мой родной и горячо любимый город. Мама тоже не хочет никуда ехать, но сейчас мы не властны сами управлять своей судьбой».

26 августа 1941 года

«Идет уже четвертый месяц войны. Борис давно на фронте. Сначала он был в ополчении, а теперь в партизанском отряде. Сегодня он зашел ко мне. Это второй раз с тех пор, как он на фронте. Их иногда отпускают на отдых».

8 октября 1941 года

«И вот опять разлука с человеком, с которым связывает двухлетняя дружба, а может и что-то большее. Он был в Ленинграде, каждый день по вечерам приходил ко мне. Мы сидели, молчали, каждый занимался своим делам, а теперь опять… Он зашел проститься, опять на фронт. И опять ничего не было сказано между нами, ни одного слова. Только прощальное рукопожатие: „Ну, иди и скорей возвращайся“. „А как же, вернусь“. И всё… И опять целую неделю, а может и две я не буду никого ждать вечером.

Почему-то печально и грустно мне стало от этого расставания. Сейчас, в эту минуту, я чувствую себя уже взрослой девушкой, у которой ушел на фронт близкий, быть может и любимый человек. Он не сделал для меня тайной, куда и зачем его посылают: он верит мне, он знает, что от меня никто и ничего не узнает. И это будет так.

Сейчас я вытру слезы и опять буду заниматься, упорно, жестоко брать все те знания, которые могу получить. А завтра опять пойду в школу, опять уроки, дежурства. А он где-то далеко-далеко от нас. Но он вернется, он вернется, опять придет ко мне. Может тогда мы сходим куда-нибудь в кино, поговорим о чем-то, о чем он давно хотел поговорить со мной. Скорей бы настал опять день встречи. Я буду ждать его, этот счастливый день».

16 ноября 1941 года

«Он вернулся. Заболел. Я каждый день хожу к нему, приношу последние школьные новости. Но это скоро кончится. Кажется, скоро опять разлука.

Он зовет меня с собой, идти пешком из города. И тут я начинаю колебаться: мне хочется идти, но вместе с этим что-то неприятное поднимается из глубины души и шепчет: „Напрасно“. В таком положении быть очень трудно. Не можешь проверить своих чувств, своих мыслей. Я не могу понять своего отношения к нему: иногда я чувствую нежность, почти любовь, а иногда… иногда поднимается какая-то неприязнь. Из-за чего это? Чем объяснить? Я не могу понять его отношения к себе. Оно изменилось, я вижу. Но как? К лучшему? К худшему? Кто знает. Иногда мне кажется, что он скажет мне в роде: „Буду тебе только другом, но не люблю тебя!“. Как я восприму такой ответ, или иной какой-нибудь, не знаю. В душу и разум в мысли человека не влезешь и не узнаешь, что там делается.

Я чувствую,что если он уедет, для меня опустеет громадная часть города. Мне не с кем будет делиться своими мыслями, радостями и печалями. Но и идти с ним я не могу. Какой же избрать выход?! Если он уйдет, то мы можем больше никогда не встретиться. Последние два дня мы почти не говорим при встречах. Нет тем, говорить не о чем. И каждый думает о своем.

Какой же будет конец?!?! Продовольствия очень мало. Всё время хочется есть, но я не плачу и не унываю. Но если нам все-таки придется расстаться и, быть может, навсегда, то тогда я, кажется, заплачу».

3 декабря 1941 года

«Вот и над нашей семьей висит кровавая лапа ненасытной войны и голода, требующих всё новых и новых жертв и сотнями берущих их. Неделю тому назад умер папа. Он болел недолго, но быстро слаб, вставал с трудом. 16-го я пришла из школы, он спал. Я напилила и наколола дров, всё сделала и пришла в комнату. Он проснулся и попросил иноземцевых капель от маминого имени (капли Иноземцева — лекарство, применяемое при желудочно-кишечных заболеваниях, — прим. «Бумаги»). Я ничего не дала, велев ждать ее. Надо сказать, что дня за три до его смерти мне было неприятно и тяжело с ним. В живом еще человеке уже чувствовалось мертвящее дыхание смерти. Он осунулся, лицо обтянулось кожей, вытянулось. И так захотелось мне вдруг уйти из дома куда угодно, только уйти. Пошла к маме. У нее взяла обед и потянулась домой. Она ушла с работы на целый час раньше срока.

Приходим домой: папа затопил печурку-буржуйку, сидит и греется. Начали гнать его в кровать: капризничал, не шел. Потом попытался выйти из комнаты в кухню. Упал. Мы с мамой втащили его на диван. Тем временем сварился суп. Сели обедать. Налили папе суп в кружку. Он вдруг захрипел, откинул голову назад, вытянулся и начал что-то бормотать, как пьяный. Мы подумали, что он притворяется, но непонятное продолжалось. Мама ввела ему камфору, но пульс исчезал. Пошла за санями, но их не оказалось. Принесли от дворника носилки и вдвоем с мамой, положив отца на носилки, понесли его в больницу. Так начался последний путь папы из нашего дома.

Было уже совсем темно, когда мы вышли на улицу. Глубокий снег. Народу мало: скоро десять часов, конец движения по улицам. Мы шли вдвоем, проваливаясь в глубоком снегу и не зная, несем мы живого или уже нет. Было очень тяжело. Слабели руки. Приходилось часто отдыхать. Но надо было дойти до приемного покоя, и мы, напрягая всю волю и силы, шли вперед. Наконец, больницы. Но пришлось свернуть с тропинки и в темноте мы провалились в глубокий снег по колено. В приемном покое папу не приняли и велели нести обратно: нет направления. Но мама подняла скандал. Увидев состояние больного, сестра впрыснула ему камфрору, но в сознание он больше не пришел. Отец лежал, откинув голову и открыв один глаз, который бессознательно смотрел на больничные стены, потолок, людей, стоявших около. Таким я видела папу в последний раз.

Я больше не пошла смотреть на папу. Мы взяли с мамой пустые носилки и пошли домой тем же путем. На улице не было ни души: уже одиннадцатый час. Дома показалось как-то пусто, расхотелось спать, стало холодно. Но мы легли и немного согрелись. Больше папу я не видала и не увижу уже никогда, никогда…

Странно, у меня нет ни жалости, ни печали, вернее, почти нет. Есть только такая горячая, жгучая ненависть к виновнику всего этого, к проклятому Гитлеру. Как я ненавижу немцев! О, как я их ненавижу! Когда-нибудь они расплатятся за всё, за всё: за смерть тысяч ленинградцев, за голод, за холод, за темноту. Мы перенесем всё это, но мы потребуем с немцев возмездия и отомстим. Мы отомстим беспощадно.

Утром я пошла в школу не зная, как говорить про отца: в настоящем времени или в прошедшем. Придя из школы я узнала, что ночью он умер. Мы с мамой осталось одни. Приходишь из школы: пусто, холодно, хочется есть, а есть нечего. Скоро Новый год. Как мы его встретим? Что-то он принесет нам!?»

24 декабря 1941 года

1942 год: работа в больнице, одуванчики на обед и совершеннолетие

«Я поставила себя на работе [медсестрой в госпитале] так, что мне никто не приказывает и все мои просьбы и пожелания удовлетворяются.

На обед у нас были щи, тушеная капуста с мясом. К ужину пшенная запеканка, тушеные овощи, пирог с капустой и кофе. Об этом раньше мы могли только мечтать. Вообще, если проследить степень нашего питания, то получится интересная картина. Прошлой зимой бывали дни, когда мы ничего не ели, потом стали варить студень из столярного клея, а во рту творилось нечто невообразимое, похожее на хлев <…> Мы с мамой стали собирать одуванчики, подорожник, позднее лебеду и мокрицу. Варили их, пропускали через мясорубку, смешивали с одной-двумя порциями столовой каши и ели. От такой пищи становилось невыносимо тяжело, под сердце подкатывался кашель, было тяжело дышать, но цинга постепенно проходила.

К этому времени меня перевели работать из перевязочной в операционную. Здесь работать стало значительно легче, но со старшей операционной сестрой начались бесконечные нелады.

12 мая мне исполнилось 18 лет. И так горько мне было встречать этот день без своих ребят, без родных людей, в голодном Ленинграде. Но мама, как смогла, постаралась скрасить мне этот день. Она подарила мне патефон, массу прекрасных книг. И поздно вечером, когда наши немногочисленные гости ушли, я горько заплакала в кровати.

Прошла весна, и наступило лето, на редкость холодное и мрачное, как само время, в котором мы живем. Вместо лебеды и одуванчиков мы стали есть ботву от свеклы, брюквы, капустные листья. Делали из них супы, каши, пекли лепешки. Улучшилось питание.

Всё это время мы ведем регулярную переписку с нашими под Москвой. А ведь зимой было время, когда стояли трамваи, молчало радио, не выходили газеты. Мы жили, как в большой глухой деревне. И сколько было радостей, когда впервые за долгое время вновь заговорило радио, вышла первая газета. Наконец, после того, как измученные и истощенные, но упорные ленинградцы вычистили свой город от зимней грязи, вновь пошел трамвай. Сколько было радости! Старушки, выжившие в эту зиму, крестились входя в вагон».

1942 год, точная дата неизвестна

«Вторая военная зима. Правда, она только началась, но как не походит она на прошлогоднюю! В прошлом году я в это время еще училась и имела иждивенческую карточку. Теперь я работаю. Работа по сравнению с другими не особенно тяжелая. Это зависит от числа раненных на нашем отделении.

В прошлом году в это время замолчало радио, остановились и примерзли к рельсам трамваи. А какой был мороз! И дома было страшно холодно, и есть было почти нечего. И я не могла любоваться красотой зимнего Ленинграда. Теперь всё изменилось. Мы живем вдвоем с мамой. У нас тепло, имеем, что поесть (правда мало). Трамваи ходят, радио говорит, работают бани, в доме есть вода. И я как-то нахожу минуты, чтобы полюбоваться красотами зимы. Есть, на что посмотреть. В снежную зиму Ленинград поистине прекрасен».

4 декабря 1942 года

1943 год: продолжение блокады, обстрелы и воспоминания о школе

«Не приходит любовь, нет любимого и любящего человека, а жизнь кажется скучной и однообразной. Неужели меня все-таки никто не полюбит?»

5 июня 1943 года

«Жизнь всегда была хороша, а теперь временами она делается мне противна. Что она дает мне сейчас? Ежедневные скандалы с мамой. Я понимаю, что ей трудно сейчас, быть может, труднее моего, но и я издергана и устала до предела. А жизнь мучает и дергает не только своей тяжестью, но и своим однообразием. Ведь изо дня в день одно и то же, та же работа, те же люди, становящиеся всё более противными.

Вот вчера я рано пришла на отделение и из операционной следила на жизнью отделения с семи часов утра. День начинается со звонком в 7 часов. До 8 утра в коридоре царствуют санитарки. Они поднимают скандалы на всё отделение из-за швабры, из-за тряпки, из-за ведра, шкафа, белья и прочего. Одна смена ругается с другою.

В начале девятого начинают появляться сестры. Они громко топают, разговаривают, смеются и уходят в ординаторскую. Санитарки тоже убираются из коридора в какую-нибудь отдаленную пустую палату, где судачат о своих и чужих делах и прочем до половины десятого. Тогда их выгоняют из убежища и каждой дают задание на целый день или до обеда.

Часам к десяти начинается рабочий день. Врачи идут с сестрами на обход, маляры белят и красят палаты, коридоры. Санитарки убирают и моют уже готовые помещения. По временам все-таки вспыхивают ссоры или скандалы из-за ведра или из-за тряпки, которую кто-то куда-то спер. Около 11 начинается горячка в перевязочной, там перевязки. Раненные идут сами, иных везут.

Затем санитарки уходят обедать и сидят в столовой до 4 часов. Потом исчезают сестры, потом врачи. На отделении поступает тишина — у больных мертвый час. После четырех продолжается утренняя работа, больные уходят в сад на прогулку. Около 7 часов санитарки начинают собираться домой, сестры дневные и перевязочные уже давно спят, гуляют или катаются на велосипеде. Такова кратко жизнь нашего отделения в течение последнего месяца.

А дома? Что здесь приятного, дающего душевный или физический отдых? Да ничего. И здесь каждый вечер одно и то же: забота о дровах, о деньгах, о том, что будем есть завтра. Мы с мамой обе на рационе. Он стал значительно хуже, я сегодня вовсе голодна целый день, и дома есть почти нечего. С таких харчей, когда на день имеется 240 грамм каши, 100 грамм сои, 60 грамм картошки и одну тарелку супа (сегодня – чистейшая вода) работаешь все 7 часов: моешь полы, лазаешь по окнам, по дверям, вытираешь абажуры, и за всё это выслушиваешь лишь нотации да упреки за то, что долго возишься.

После такого дня в 5 часов идешь на военные занятия, где топаешь с винтовкой или зубришь проклятые уставы. Домой после такого дня приходишь разбитый на-нет. Вот завтра выходной день, но он пройдет и его не заметишь. А что-то нужно сделать, и дел много.

Сейчас лето. Так тянет за город, вспоминается мирное время, школьные годы, школьные ребята. Просто сердце щемит от всех этих слов. О, детство, золотое мое! Милые школьные годы! Как быстро вы пролетели!?! Ведь никогда не вернетесь. А как хотелось бы еще учиться в школе, а не работать, быть среди своих ребят, которые ценят и уважают тебя, где ты знаешь свое место. Все это было давно, прошло и больше никогда не вернется.

Впереди осталось лишь трудовая жизнь, полная борьбы, забот, лишений и невзгод. Много у меня еще неясностей скопилось за последнее время, но только время и даст мне ответ, лишь это поможет мне разрешить. И ждать придется не день и не месяц. Скорей бы конец этой тяжелой жизни, этим ожиданиям и сомнениям?!»

19 июня 1943 года

«За прошедшую неделю наша жизнь во многом изменилась. Плита перестала дымить, сеть дает электричество. Сегодня вымыла пол во всей квартире, всё прибрали, вычистили. Стало даже значительно легче дышать. Теперь надо вымыть книжные шкафы, вытереть книги и привести всё в порядок. Много еще дела впереди. И дело будет всегда, пока есть жизнь. А жизнь… Она, конечно, не всегда, но все-таки она прекрасна (в общем) и интересна. Ведь каждый день приносит что-то новое. Новых людей, новые события, мысли и чувства. А сколько их наберется за один только день, не говоря уже о неделе!

У нас светло, тепло, уютно. Но ведь не у всех так. Фрицы обстреливают город из дальнобойных, множество людей остаются без крова, многие теряют жизнь, становятся калеками. А сколько разрушено и искалечено замечательных зданий, улиц. Вот сегодня я ходила на нашу старую квартиру. Она стала чужой, но одновременно осталась родной и близкой. Воспоминания о днях в ней неудержимой волной нахлынули на меня. Они захлестнули меня всю, и я забыла о войне, о другой новой жизни. Я встала у окна, которое входит на Карповку. Из него видно далеко-далеко. Виден лес, далекий завод и еще что-то. Я помню, как любила с той же крыши смотреть на этот лес и эти далекие домики».

25 июня 1943 года

«Вот уже несколько дней почти непрерывно из дальнобойных орудий немцы обстреливают наш город. В один из таких обстрелов крупнокалиберный снаряд попал в наш госпиталь и вывел из строя сразу два отделения, так что их перевели к нам. Сейчас у нас помещаются ушное, глазное и хирургическое отделения.

Это всё терпимо только в период затишья. Что будет, если начнется наступление? Ведь у нас осталась одна хирургическая перевязочная, а по количеству мест наше отделение самое большое — 350 мест. А наступления ждут со дня на день. Вслед за орловским и белгородскими направлениями начались бои и на Ленинградском фронте. Пока лишь бои местного значения для улучшения позиций, но ничего не мешает им перерасти в решающие огромные битвы. Этих битв мы все ждем».

29 июля 1943 года

Милена Третьякова

Разработчица концепции строящегося

Музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда»

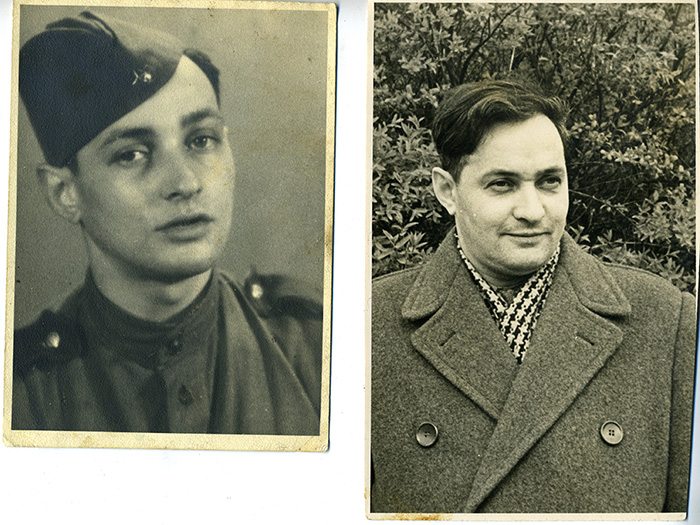

— Розалия, или Ляля, как ее звали всю жизнь, пережила войну. Отучилась в государственном университете на историка, а после его окончания работала в архиве Октябрьской революции и социалистического строительства Ленинградской области (сейчас — Центральный государственный архив Петербурга).

Во время войны Розалии сообщили, что Борис погиб, но это оказалось ошибкой. Борис вернулся с фронта, они дружили с Лялей. Замужем Розалия не была, жила вместе с мамой. В 2003 году Розалия умерла.

Дневник нам передала племянница Розалии. Сейчас мы отсканировали пять тетрадей с записями с 1938 по 1948 годы. Мы продолжаем работать с семьей, поэтому будем продолжать сканировать материалы — есть записи вплоть до 1950-х годов, письма, фотографии и прочее. Мы уже записали интервью с подругой Ляли, также работавшей всю блокаду в Ленинграде. Стараемся собрать полную информацию о человеке. Потихоньку восстанавливается «повесть» не только о семье, но о целом круге людей.

Дневник Ляли интересен тем, что она начала его вести не из-за блокады. Она вела его с 30-х годов, еще будучи девочкой, для нее это была такая потребность, привычка. Кроме того, если многие блокадные дневники рассказывают, в первую очередь, об ужасе, то в дневнике Розалии очень много любви. Дневник очень человечен, он в какой-то мере показывает нам, что несмотря на все ужасы войны, подростков интересуют те же вещи, что и в наше время.