Главный научный сотрудник Санкт-Петербургского отделения Математического института Российской академии наук, доктор физико-математических наук Анатолий Вершик десять лет возглавлял Санкт-Петербургское математическое общество. Вершик входит в топ-100 самых цитируемых математиков России.

«Бумага» поговорила со знаменитым ученым о нерешенных задачах тысячелетия, популяризации науки, упрощении школьной программы и о том, почему математика становится менее доступной.

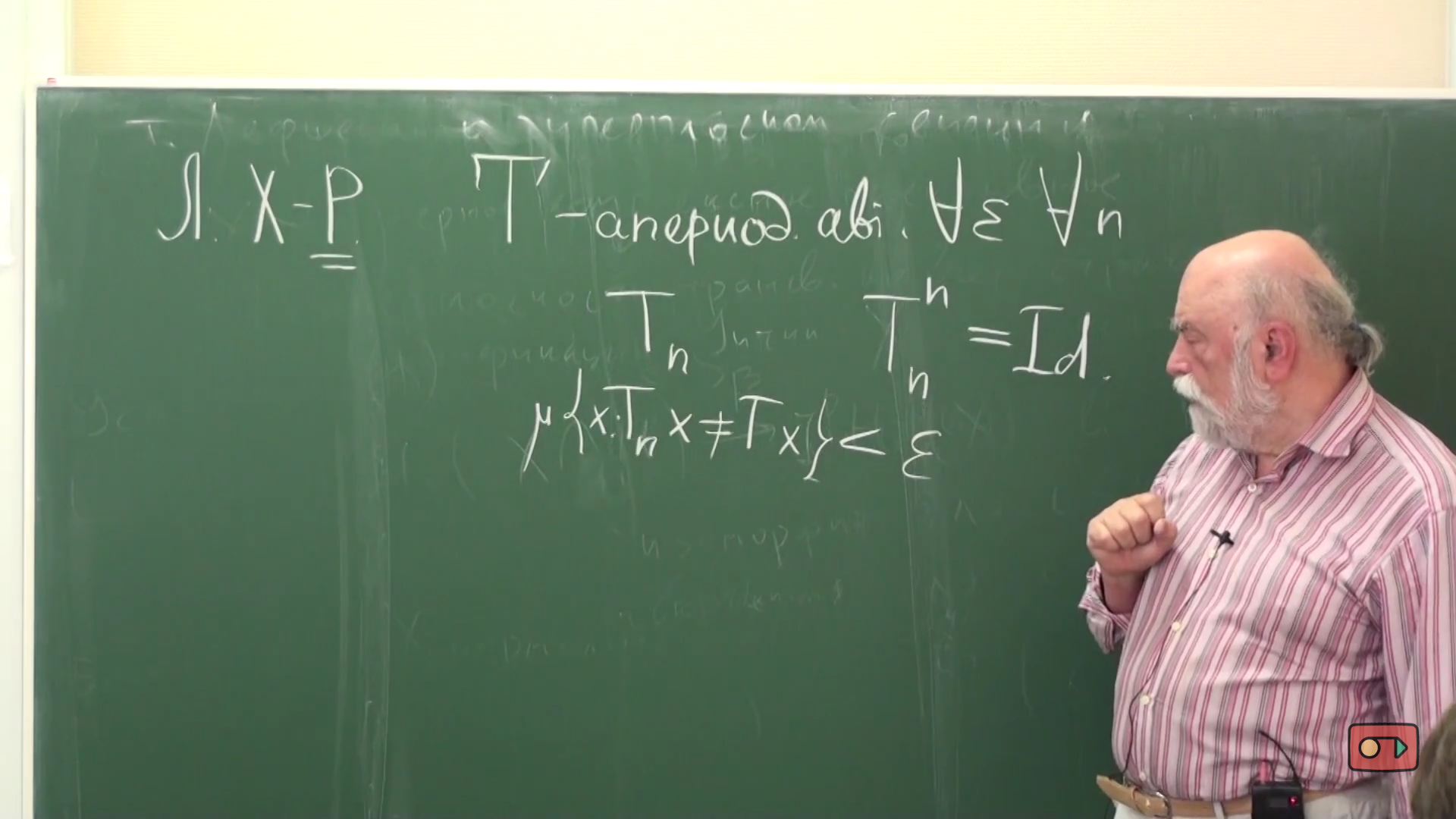

— На лекции «Универсальность и однородность» в Европейском университете вы объясняли непростые математические понятия без лишних подробностей. Как вам кажется, возможно ли популяризировать математику?

— Популяризация математики — это очень сложная вещь. Мое мнение скорее пессимистическое. Правда, нужно разделить вопрос на две части. Одно дело — популяризировать элементарную математику, чтобы заинтересовать молодежь. Есть, например, знаменитая серия книг Якова Перельмана «Занимательная математика», «Занимательная геометрия», есть знаменитый популяризатор Мартин Гарднер.

Другое дело — популяризация последних достижений. И здесь математику не сравнить с другими науками. Физики и биологи изучают вещи, которые каждый может увидеть вокруг себя. Пусть это сложно объяснять, но хотя бы понятно, о чем речь. Математика, если говорить о том, что сделано с середины XX века, очень сложна. Постепенные шаги к абстракции делают математику всё менее и менее доступной. Уже само понятие «число» — это предмет абстракции.

Когда Григорий Перельман доказал знаменитую гипотезу Пуанкаре, я был одним из тех, кто пытался объяснить это открытие журналистам. Это был и смех и грех. Даже если бы объяснения ученых были абсолютно блестящими, это очень непросто понять. К сожалению, большинство журналистов и у нас, и за границей не понимали разъяснений сути проблемы математиками. Мы смеялись, читая некоторые корреспонденции на тему гипотезы Пуанкаре.

Но в целом можно выбрать отдельные «куски» математики, которые будут полезны широкой публике. К тому же есть понятия, которые употребляют и ученые из других областей.

— Если говорить о школьном образовании, то как объяснить подростку, зачем ему нужны интегралы? Ведь в большинстве случаев он не будет применять это знание в будущем.

— Это современный язык математики. Когда-то дроби тоже казались страшными и обсуждался вопрос, нужно ли объяснять школьникам, что это такое. Мы как раз переживаем период, когда некоторые понятия адаптируются и переходят в школу, но через какое-то время, уверен, это не будет сложно.

Математика стимулирует некий культурный и интеллектуальный уровень человека. И даже если интегралы человеку никогда не пригодятся, то, возможно, сама идея интеграла будет полезна. Это часть современной культуры. Конечно, можно вообще обходиться числами до 100 и быть счастливым. Всё дело в том, как вы относитесь к знаниям.

— Что вы думаете об упрощении школьной программы?

— Мне кажется, мысль о том, что школьники перегружены, — это вредная точка зрения. Молодежь нужно учить впитывать в себя новое. Самое страшное — это интеллектуальная лень. Это вредно и для общества, и для людей.

Конечно, что-то из школьной программы постепенно выкидывается — естественный процесс. Но на место этого должно приходить что-то новое. Думаю, что нормальный обычный ребенок к такому процессу готов.

— Как вам кажется, с какого возраста нужно углубленно заниматься математикой?

— Думаю, здесь всё индивидуально. Могу сказать про себя: мои родители никакого отношения к математике не имели, но я хорошо помню, как лет с восьми-девяти страшно полюбил решать задачи. Потом я понял, что это должно стать моей специальностью.

Важно, чтобы у родителей и детей была информация. Например, до войны на набережной Фонтанки был Дом занимательной науки, где рассказывалось о математике и физике в игровой форме. Сейчас, конечно, есть элитные школы, туда агитировать не нужно. Но хорошо бы, чтобы была и другая информация, доступная всем желающим.

— Есть ли что-то, что сейчас преподают в математических вузах в России, но в мировой науке считается устаревшим?

— Думаю, чисто математическое образование у нас всегда было неплохим даже на мировом уровне. Есть направления, которых не хватает в вузах. Но этот разговор заводить бессмысленно. Надо ставить вопрос «А кто будет учить?». Если таких нет, то можно сожалеть сколько угодно.

В советские времена, поскольку не было возможности выехать, было создано, можно сказать, некое искусственное гетто для ученых. Математика стала самодостаточной. Мы, разумеется, читали журналы и знали, что происходит на Западе. Можно смело сказать, что почти все направления в математике были и у нас. Это начало размываться примерно в 70-е годы. Люди стали уезжать — и некоторые направления глохли. Нынешний уровень преподавания и науки не такой.

Падение уровня науки и образования, с одной стороны, было неизбежно после перестройки. Но можно было этому противостоять. Многие из уехавших хотели поддерживать контакты. Но ничего не было сделано [российскими властями] для того, чтобы сохранить контакты с диаспорой.

— Год назад власти говорили о планах вернуть в Россию 15 тысяч ученых. Как вы считаете, это возможно?

— Для этого нужно что-то сделать: должны быть не слова, а некая программа.

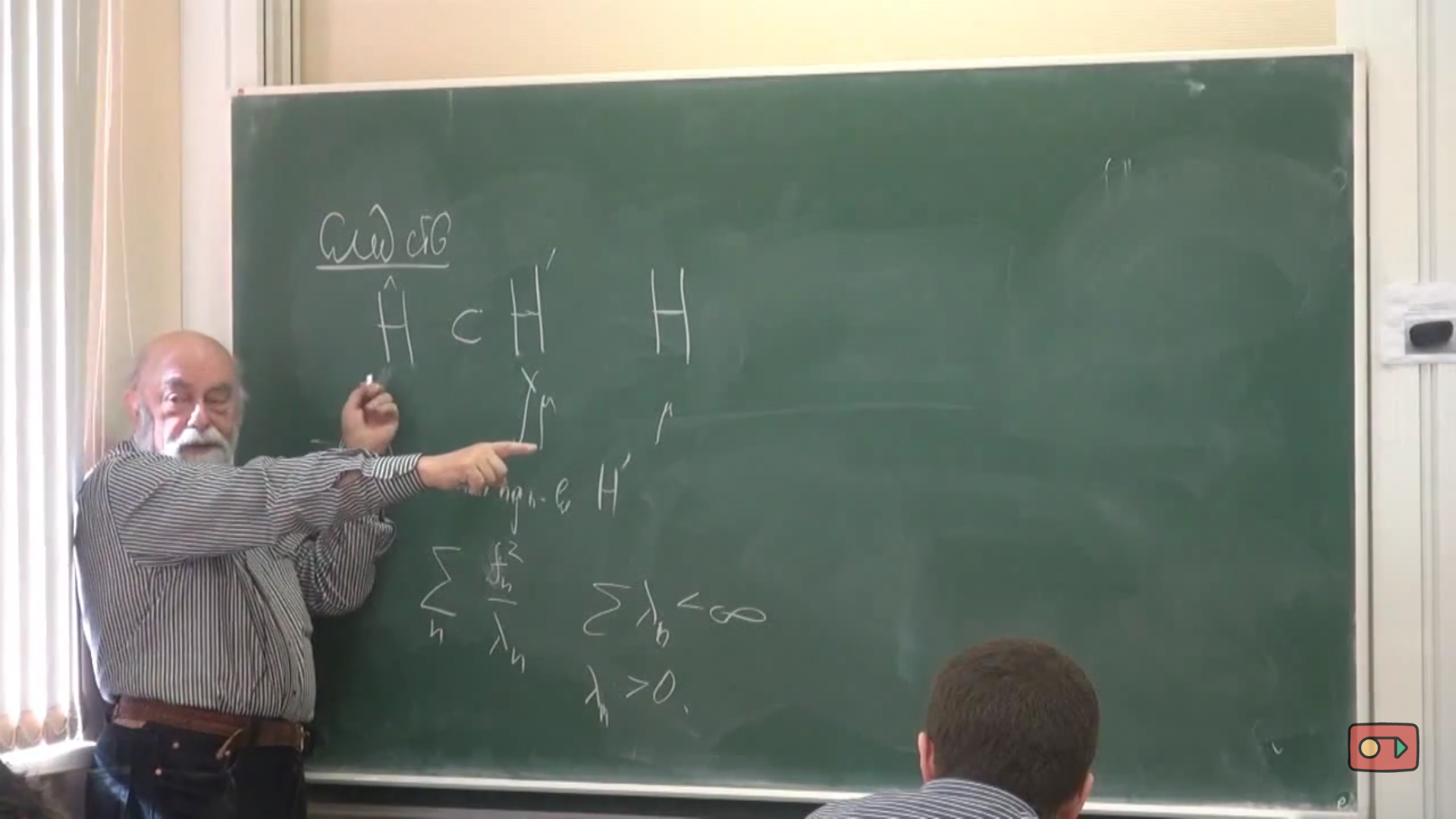

В 2010 году правительство выделило мегагранты ученым. Не все оказались удачными, но проект лаборатории имени Чебышева (математическая лаборатория при СПбГУ — прим. «Бумаги»), например, я считаю удачным. Они ввели хорошую инициативу: приглашают в Россию специалистов, которые читают небольшие спецкурсы. Делаются попытки восстановить уровень образования в системе бакалавриата на матмехе. Как оно пройдет, не вполне ясно.

Лауреат премии Филдса Станислав Смирнов — о том, чем занимаются современные математики и почему от них зависит вся наука

paperpaper.ru

Несколько лет назад ученый получил мегагрант на создание математической лаборатории при СПбГУ. За это время через нее прошло больше сотни молодых исследователей и аспирантов, а один из них получил престижную премию Института Клэя.

Для иностранцев и тех, кто когда-то уехал из России, [здесь] создаются достаточные материальные условия. Но уже понятно, что это не привлекает необходимого количества специалистов. Если обстановка в стране способствует тому, чтобы был приток людей, то он будет. Если нет, то не будет.

— Поменялось ли отношение к российским ученым на Западе за последние несколько лет на фоне политических событий?

— Ученые стараются быть вне политики — за редким исключением. Скажем, один человек, который жил в свое время в Украине, в ответ на письмо из редакции российского журнала с просьбой отреферировать работу, написал, что не хочет иметь с нами ничего общего. Уже сейчас заметно, что контакты ослабевают.

— Что будет с российской математикой в ближайшем будущем?

— Я не берусь отвечать на этот вопрос. Но математика точно никуда не денется. Математика — это свойство человеческого мозга. Всегда есть люди, которым это необходимо. Это видно по молодежным соревнованиям и олимпиадам: есть люди с горящими глазами. Для математики, в отличие от других наук, нужен только человеческий мозг и еще, может быть, компьютер.

У нас, по счастью, есть очень хорошие конкурсы: конкурс Мебиуса, конкурс стипендий имени Рохлина, конкурс стипендий имени Ладыженской. Они выявляют замечательных молодых людей, которые делают работы на самом высоком уровне. В Москве есть Высшая школа экономики. Постепенно их математический факультет догоняет и даже перегоняет по уровню мехмат МГУ. Это всё положительные явления. Поэтому есть надежда.

Этого не так много, причем в Питере значительно меньше, чем в Москве. Самое главное, в математике всё меньше людей в возрасте 35–50 лет. Лет десять назад мы собрали статистику, куда пошли лучшие студенты с баллом не ниже 4,5. Результаты оказались довольно плачевные: в математике остались немногие.

— Вы сказали, что для математики нужен только человеческий мозг. Могут ли в действительности математики работать в одиночестве? Как Григорий Перельман, например?

— Все обращают внимание на этот период жизни Перельмана. Но было же и другое время. Он был учеником нескольких людей, в том числе моим. Помимо его исключительных природных способностей, была школа.

Если говорить о работе, то занятия наукой очень разнообразны. Есть период, когда вы уже знаете, какую задачу хотите решить, прочли всё, что на эту тему написано. Тогда можете садиться в закрытую комнату и писать. Но есть другие периоды, когда вы изучаете что-то. Сделать это самостоятельно невозможно, должны быть люди, которые вам это объяснят.

— Есть такой советский фильм «Математик и черт», где математик хочет продать душу дьяволу за то, чтобы тот доказал или опроверг теорему Ферма. Как вам кажется, стоит ли математику посвящать жизнь решению нерешенных математических задач и зачем с точки зрения науки вообще нужно их решать?

— Наука как раз состоит в том, чтобы исследовать какие-то неизведанные области. Другое дело, как эти задачи искать. Так называемые задачи тысячелетия (семь математических задач, охарактеризованные как важные классические задачи, решение которых не найдено в течение многих лет — прим. «Бумаги») отобраны определенными людьми. Некоторые стоят того, некоторые сомнительные. Придумать стоящую задачу — важная вещь. Задачи определяют уровень науки. В их решении заключается прогресс.

— Что сейчас, на ваш взгляд, самое актуальное в математике?

— Есть много направлений. В физике на этот вопрос ответить легче: там всегда скажут, например, Единая теория поля или Теория струн. С одной стороны, это сильная сторона физики. С другой стороны, слабая. Потому что в этой толкотне выделяются люди, которые, скажем, держат контрольный пакет. Все остальные к ним тянутся. В математике этой толкотни нет.

— Как вам кажется, прикладная наука сейчас вытесняет фундаментальную?

— Фундаментальная наука, будет она востребована или нет, всё равно выживет. Что касается прикладной науки, ее существование и запросы жестко связаны с уровнем технологий. Не нужно заниматься какими-то вопросами, если нет технологии, где эти вопросы возникнут. Никто их не задаст. В Советском Союзе были договоры на исследования с предприятиями, это всё создавало некий подпор. Прикладная наука была разнообразной — сейчас не тот уровень востребованности.