В архиве Якова и Евгения Хенкиных порядка 7 тысяч фотографий. В 1920–30-х годах братья, фотографы-любители, параллельно снимали Берлин и Ленинград. В кадры попали как сцены семейной жизни, так и люди на улицах, городские кафе, политические плакаты и спортивные состязания.

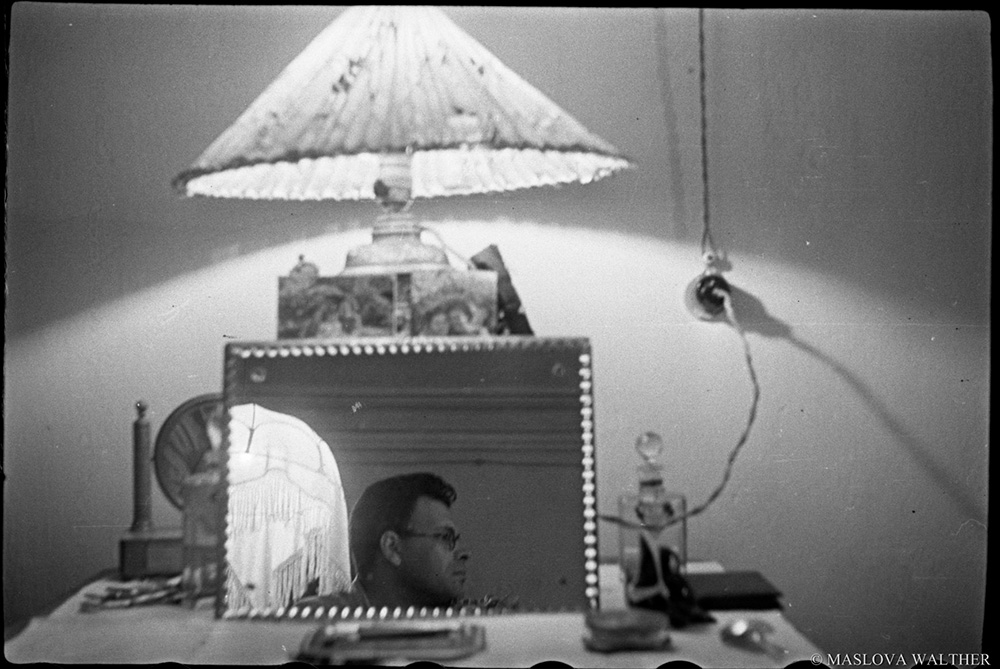

В начале 2000-х негативами, которые хранились в семье Хенкиных, заинтересовалась внучка Якова — Ольга Маслова-Вальтер. На тот момент и о жизни деда, и о его работах ей было известно очень немного. В 30-е годы, при жизни Якова, было распечатано некоторое количество кадров, которые хранились в семье, однако снимки были небольшого размера и не всё на них можно было детально рассмотреть.

Негативы хранились в больших металлических коробках, и долгие годы семья их не выбрасывала. Чтобы узнать, что изображено на фотографиях, Ольга распечатала пару пленок. Гораздо позже она обнаружила, что не все пленки принадлежат ее деду: помимо Ленинграда, где жил Яков, на снимках оказался Берлин. Автором фотографий был старший брат Якова Евгений Хенкин, о судьбе которого она тогда практически ничего не знала.

С тех пор Ольга, психолог по образованию, полностью посвятила себя работе с архивом: она стала искать документы, по которым можно было бы проследить биографию братьев, оцифровывать пленки, показывать их профессиональным фотографам.

Большую часть информации о братьях Ольга узнавала через архивы, искала в домовых книгах. И если в Петербурге документы Якова еще сохранились, то узнать подробности жизни Евгения было намного сложнее. Восстанавливать биографию братьев ей помогали центры «Мемориал» и «Возвращенные имена» Анатолия Разумова. Так, за несколько лет Ольге удалось составить представление если не о всей судьбе Хенкиных, то по крайней мере об основных этапах их жизни.

Братья родились в Ростове-на-Дону с разницей в три года: Евгений — в 1900 году, Яков — в 1903-м. Еще через три года родилась их сестра Софья. Это была буржуазная обеспеченная семья, члены которой из поколения в поколение становились артистами, врачами, писателями. Отец братьев, Александр Хенкин, правда, был фабрикантом: по данным, которые удалось найти Ольге, он владел одним или двумя заводами. Из этой же семьи происходил переводчик Кирилл Хенкин, который участвовал в гражданской войне в Испании, состоял в НКВД, а позже был корреспондентом «Радио Свобода» в Германии.

Известно, что родители Хенкиных умерли в 1920 году — по какой причине, неясно. В конце 1920-х Софья переехала в Ленинград — потом она много лет будет работать здесь в редакции журнала «Звезда». Вскоре вслед за ней переехал и Яков, к тому моменту уже женатый и с маленьким ребенком — мамой Ольги. Евгений же еще до этого уехал в Германию, однако, когда именно и почему, сказать наверняка нельзя.

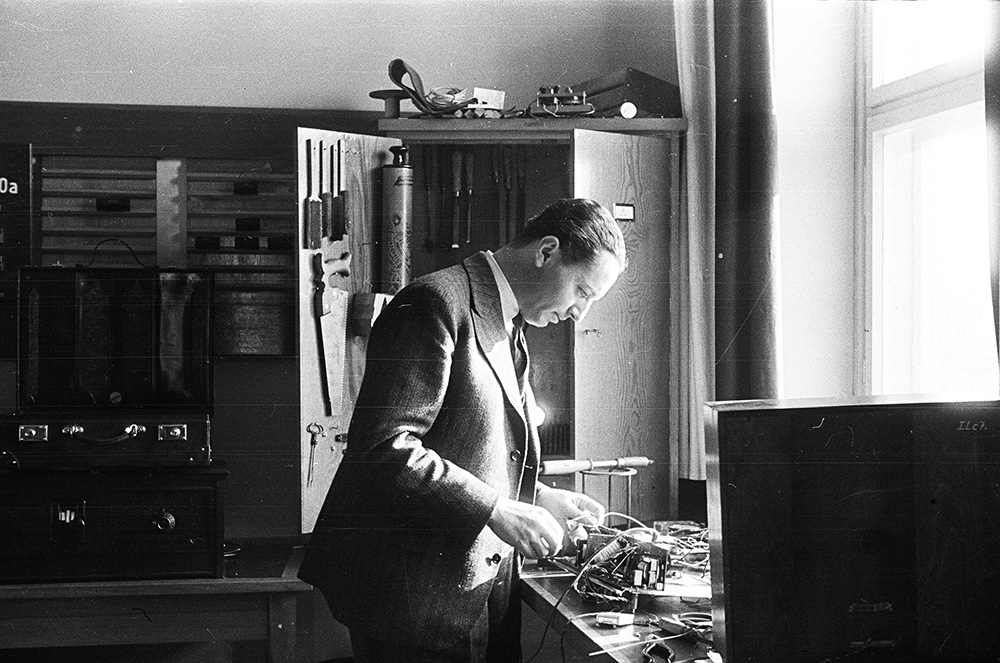

То, что Евгений оказался в Германии в середине 1920-х годов, подтверждает открытка, датированная 1925 годом, а также документы о том, что он поступил в Технический университет в Шарлоттенбурге, откуда потом был отчислен. Кроме того, известно, что в Берлине Хенкин играл на терменвоксе: афиши о собственных выступлениях есть на его же фотографиях.

В 1936 году Евгений уезжает из Германии и возвращается в Ленинград. В январе 1938 года Хенкин был арестован и расстрелян как немецкий шпион.

Яков Хенкин в свою очередь работал в Ленинграде экономистом: у родственников сохранилась его трудовая книжка. Через три года после гибели Евгения, в 1941 году, Яков отправляется добровольцем на фронт и вскоре погибает — как и его брат, в возрасте 38 лет.

Пленки, которые Евгений привез из Германии, семья хранила долгие годы, переезжала с ними из одной квартиры в другую, хотя, говорит Ольга, оставить фотографии Берлина, сделанные «немецким шпионом», было большим риском для всех.

Ольга Маслова-Вальтер

— Мы не находили эти негативы, они всегда были у нас. Я знала, что дед фотографировал, и очень любила в детстве рассматривать его фотографии, играть с ними.

Эти пленки как рассказы, романы или стихи. Они настолько литературны, динамичны, в этом столько полета и любви, столько загадок.

Для меня это детективная история, и она безумно интересная. На большую часть вопросов ответов не было, а на многие — никогда и не будет. Я собираю по крупицам какие-то данные, нахожу кого-то. Этих двух людей я не знала и никогда о них не думала, потому что они погибли задолго до моего рождения. Конечно, это было не так для моей мамы: она всю жизнь искала, как погиб ее отец и где он похоронен.

Удивительную роль сыграл мой сын: ему всегда была интересна история на каком-то более глубоком уровне. Когда еще была жива бабушка, Софья, он начал спрашивать, кто кому кем приходится, а я — чертить генеалогическое древо. Когда я начала сканирование, именно в этих рулонах оказалась та первичная информация, без которой я бы не знала, куда вообще двигаться: кто где родился и кто кому кем приходится.

Для меня это детективная история, и она безумно интересная. На большую часть вопросов ответов не было, а на многие — никогда и не будет

Сейчас я понимаю, что в семье очень много скрывалось. Про Евгения, который приехал из Берлина и был расстрелян, практически не говорили. Я знала, что он играл на терменвоксе и уехал за границу. Потом мне стало понятно, что что-то было не так, раз о нем не рассказывали; но что произошло, я не знала.

По всей вероятности, он вернулся в Ленинград, потому что семья еврейская, а к власти в Германии пришли национал-социалисты. У него в то время уже появлялось довольно много снимков с плакатами «Не покупайте у евреев». А есть фотография, где дети делают кораблик из песка и кораблик называется «Гитлер».

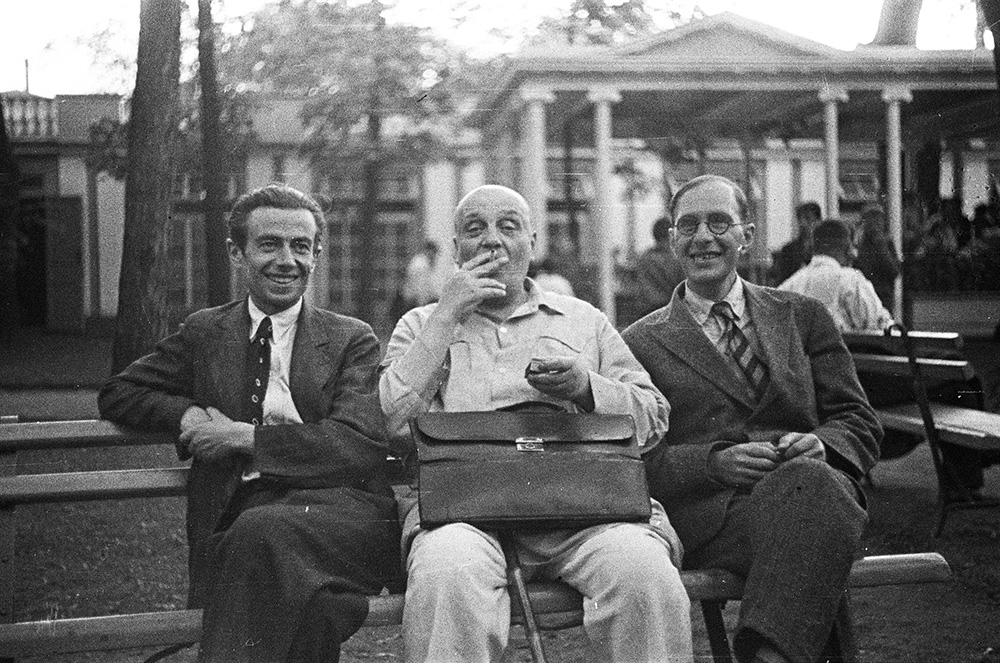

Евгений для меня превратился из несуществующей фигуры в настоящего человека, который любит женщин, хорошо одеться, пройтись красивой походкой. Якову тоже нравились девушки, но так вышло, что этой любимой женщиной была его жена.

Эта зеркальность судеб и взглядов бросилась в глаза даже мне — неспециалисту. Я знала, что если на снимках Якова увижу, например, телегу, то позже телега когда-нибудь появится и у Евгения.

Меня поражает их невыносимая легкость бытия. Она вызывает чувство радости, но невыносима, потому что мы знаем, во что это превратилось. Она невыносимая лично для меня. Иногда я смотрю на портрет Евгения и думаю: как можно было расстрелять такого человека.

Евгений для меня превратился из несуществующей фигуры в настоящего человека, который любит женщин, хорошо одеться, пройтись красивой походкой

Раньше мне было неловко говорить об этом: как же, это же семья. Только когда я стала больше работать и увеличила дистанцию, начала гораздо увереннее говорить про фотографии. Я видела такое количество людей, которые заболевают Хенкиными, начинают про них много думать, называть их по именам. Моя жизнь тоже совершенно изменилась: как будто они [Хенкины] диктуют мне, куда ехать, с кем встречаться.

Я уверена, что у Хенкиных большое будущее. При этом я часто думаю, что бы сейчас испытали эти люди, если бы узнали о судьбе этих пленок, которые они почему-то сохранили.

Когда Ольга решилась взяться за негативы, стало понятно, что на печать фотографий уйдет много времени. Она искала того, кто мог бы этим заняться, в Петербурге и в Швейцарии, куда к тому моменту переехала, перевозя фотографии из одной страны в другую небольшими пачками.

В итоге за пленки взялся фотограф Дмитрий Конрадт. Он нашел мастерскую, где негативы можно было быстро отсканировать, после чего все пленки, которых было порядка 300, оцифровали.

Большинство из них — о повседневной жизни. Хотя у Якова также встречаются пленки, которые целиком посвящены любительским спортивным событиям. По всей видимости, предполагает Дмитрий Конрадт, они были сделаны по заданию парткома. Об этом говорят и некоторые кадры с рабочих совещаний или снимки кабинетов, сделанные Яковом.

Тем не менее по снимкам очевидно, что в основном они были сделаны для себя, так как ни о заказах, ни о выставках тогда речи не шло.

Дмитрий Конрадт

— В начале 2000-х годов Ольга сказала мне: «Дим, ты фотограф, а у меня дед фотографировал в 30-х годах, посмотри, есть там что-то интересное. Что с этим делать?».

Я сначала не проявил большого энтузиазма, потому что я не из тех фотографов, которые любят чужие негативы. Но Ольга настаивала, и когда появилась техническая возможность, я стал смотреть и понял, что это страшно интересно. Это были простые бытовые карточки, но они оказались совершенно завораживающими. Я быстро влюбился и заболел эти архивом.

Видно, что Хенкины — фотолюбители, но любители в высоком смысле этого слова. В 30-е годы в Германии или здесь снимать было не всегда безопасно, поэтому мало людей фотографировало. И при всей увлеченности (и даже советском пафосе некоторых снимков) Якова понятно, что у авторов тогда даже в мыслях не было, что это можно где-то выставлять и тем более печатать.

Очевидно, что люди нигде не учились, но у них есть фотографическое чувство. За плечами у них обоих особая визуальная культура.

А это были, как я скоро понял, настоящие произведения светописи. Очевидно, что люди нигде не учились, но у них есть фотографическое чувство. За плечами у них обоих особая визуальная культура. И там есть трепетнейшие снимки.

Фотографии очень качественные и сильные. В иных архивах всё очевидно: это хорошо, а это безнадежно плохо. Но тут надо говорить не только об удивительном совпадении самой фабулы этой истории: два брата, снимают в двух тоталитарных государствах, которые вот-вот вступят в войну. Кроме того, а на мой взгляд, это главное, это еще и талантливые работы.

У Хенкиных есть великолепные, как бы случайные кадры, но они не вполне случайны: за этими удачами стоит дар. Как знаменитый «Человек, прыгающий через лужу» Картье-Брессона: вроде бы фотографу просто повезло, но мы-то понимаем, что так везет только одаренным людям.

В сюжетах нет ничего исключительного. Они снимали всё то, что снимает любой нормальный человек в их возрасте: происходящее вокруг, близких, вечеринки, девушек, то, что теперь называют стрит-фото, себя. Сейчас так делают все, но тогда этим занимались единицы.

Я не вижу на этих фотографиях никакого предчувствия. Они не подписаны; это же не газета, где сказано, что «советский народ не ожидает войны», — и мы видим улыбающиеся лица. Нам дается возможность увидеть и самим понять, насколько люди боялись. Я, например, вижу там больше безмятежности.

Это наследие хорошо тем, что в нем каждый прочтет свое. Другое дело, что не у всех есть возможность посмотреть все 7 тысяч фотографий. В принципе, работа фотографа на выходе — это результат отбора. Поэтому мы не вполне вправе говорить, что это выставка братьев Хенкиных — это выставка, сделанная из работ братьев Хенкиных. Из этого наследия можно сделать множество замечательных выставок в зависимости от подхода. Там есть большие возможности для манипулирования зрителем, если такое желание будет у куратора.

Они снимали всё то, что снимает любой нормальный человек в их возрасте: происходящее вокруг, близких, вечеринки, девушек, то, что теперь называют стрит-фото, себя. Сейчас так делают все, но тогда этим занимались единицы.

Но я-то вижу, что в самом материале нет никакой тенденции. Мы даже не можем понять про советский пафос Якова: понятно, что он снимал праздники по заказу, но был ли он внутренне солидарен и насколько — сложно судить.

На фотографиях Хенкиных видно, что это другая жизнь. И мы видим, какие люди были на самом деле, что тогда носили, как улыбались. Там замечательные лица, персонажи 30-х годов, какие мы видим в «Лапшине» Алексея Германа в основном. Но иногда вдруг я вижу совершенно другой свет в глазах некоторых героев снимков — это лица удивительны тем, что вполне могли принадлежать современным людям. Там есть, например, девушка, лицо которой поражает тем, что это лицо человека совершенно из нашего времени.

Изначально планировалось, что выставка должна быть организована в двух городах — Петербурге и Берлине. Леонид Климов, редактор портала dekoder, на тот момент также помогавший в развитии проекта, общался с кураторами немецких музеев, чтобы договориться с ними о выставке братьев Хенкиных. «Не было ни одного человека, который бы сказал, что это не заслуживает внимания широкой публики», — вспоминает Климов.

Из немецких музеев был выбран Исторический — в центре Берлина. «У этого музея есть определенная специфика: у него огромный опыт работы со сложными немецкими темами, включая национал-социализм и коммунизм». Кроме того, рассказывает Климов, было стратегически важно впервые представить выставку в двух крупных национальных музеях.

— Это вопрос контекста. Например, если мы возьмем стихотворение и поместим его в сборник детских стихов, оно будет восприниматься как детское, а если в сборник поэтов-символистов, то как символистское. Где фотографии будут показаны, там они и будут дальше существовать. Если просто выставить их в Музее истории Петербурга или в Музее истории Берлина, то они попали бы в раздел региональной истории, у которого нет большого спектра дальнейшего развития. В этом смысле выставка в Эрмитаже — большая удача.

Тем не менее в тот момент организовать выставку в Немецком историческом музее не удалось, хотя, по словам Климова, фотографиями там заинтересовались.

В Эрмитаже курировать выставку братьев Хенкиных взялся Дмитрий Озерков, который вместе с владелицей коллекции отсмотрел все 7 тысяч кадров и выбрал из них 140 для экспозиции.

В 2016 году в Лозанне была создана ассоциация «Архив братьев Хенкиных», чтобы привлекать специалистов к работе над коллекцией, организовывать выставки, издавать книги. Следующую выставку фотографий Хенкиных ассоциация собирается провести в Берлине.